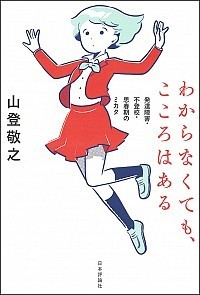

山登敬之先生のあたらしい本が出ました。

いろいろな本や雑誌に寄稿されたものを中心に編まれています。帯の文句には

「『あたりまえ』を大切にしながら

親子の悩みを 軽やかに解きほぐす

ベテラン精神科医の アプローチ」 とあります。

そしてまた

「わからないという前に 言葉に耳を傾ける

わかるように 教えてあげる

あるいは患者に なってみる」 とも。

私は、狛江で「療育相談」を長年ご一緒させていただきましたが、保護者に対しても、子どもに対してもいつもフラットな構えで、安心して本音の言える「場」を作りだしておられた山登先生の姿を思い出します。

狛江の市民団体「サポート狛江」で、山登先生と自閉症作家・東田直樹さんとのコラボ講演会を企画したこともあります。

行動を見ただけでは、「知的障害を伴う自閉症」と分類されてしまうであろう東田さんですが、その時も、山登先生は、完全に「フラット」な対話をなさっていました。

「ひとりずつを大切にする」「人権を尊重する」ということばは 美しいだけにともすると一人歩きしてしまいますが、そのことを「行動」をもって示すってこういうことだなー、と思いながら、ファシリテーターとは名目だけで、私は同じ壇上にいました。

ショーガイ ショーガイ と言い立てて「ふつうじゃない子」とレッテル貼りして自分と切り離して安心する・・・・みたいな風潮が強まっている今、子どものミカタ(見方)を知り、子どものミカタ(味方)になって、「ひとりずつを大事にする」「連続線上の存在としてとらえる」ということの意味を考えていただきたいと思います。

ぜひぜひ読んで下さいね!!