右を向いても 左を向いても、発達障害、発達障害。

確かな診断を! 理解を、そして、支援を。

こういうやり方が有効だ………

どれも間違ってはいないし、必要な情報なのでしょうが、でも、何かがおかしい………という違和感がぬぐえません。

この本の前書きにはこうあります。

「発達障害」は今や一般用語になりつつあります。「発達障害者支援法」ができ、「特別支援教育」が始まり、「早期発見・早期対応」が叫ばれる世の中ですが、では、この社会は、発達障害を持つと言われる人たちにとって、以前より生きやすい社会になっているのでしょうか?そもそも、発達障害を持つと言われる人たちは、本当に「早期に発見され」「早期に支援され」なくてはならない人たちなのでしょうか?そこに、多様性を忌避するこの社会の歪みを感じるのは私だけでしょうか。 (中略)

8人の素敵な講師の方々が、以上のような疑問について、真摯に向き合い語って下さいました」

講演記録をまとめてできたのが、本書です。

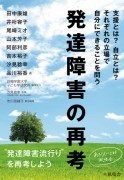

『発達障害の再考』

〜〜支援とは? 自立とは? それぞれの立場で自分にできることを問う〜〜

白梅学園大学子ども学研究所 編集発行

汐見稔幸(監修

市川奈緒子(責任編集

発行:風鳴舎

発売:新日本教育図書(株)

価格 1800円+税 2014年10月発行

出版舎HP http://fuumeisha.co.jp/2014/10/24/407/

著者と内容は以下の通りです。

【著者と内容】

●再考1発達障害である前に、ひとりの子どもである

田中康雄

井桁容子

●再考2療育訓練の前に、子育てがある

尾崎ミオ

山本芳子

●再考3特別支援教育と『普通の』教育は何が違うのか

阿部利彦

吉本裕子

●再考4『発達障害流行り』の背景にあるもの

汐見稔幸

品川裕香

胸のすく思いで読みました。